罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“佳华科技”)于2007年9月14日成立,是副中心首家科创板上市公司。公司聚焦于物联网技术的研发与应用,从智慧环保切入,结合公司人工智能AI技术在“事件分析”中的优势,打通城市管理中的数据孤岛,完善城市的“视觉、听觉、嗅觉”等物联网数据体系,建立城市云链大数据平台。

目前,佳华科技已形成拥有自主知识产权的智能传感器、云链数据库、物联网IoT平台及人工智能AI算法等核心技术,是一家打通感知层、网络层和应用层全产业链条的物联网技术企业。

走进物联网技术“大咖”,探索副中心首家科创板上市公司的“上下求索”与“大道至简”

走进物联网技术“大咖”,探索副中心首家科创板上市公司的“上下求索”与“大道至简”

走进物联网技术“大咖”,探索副中心首家科创板上市公司的“上下求索”与“大道至简”

在通州,物联网技术“大咖”佳华科技的业内实力与知名度有目共睹,而它与副中心的渊源如何,扎根通州土壤多年后新的目标又指向哪里,依然有不少人持好奇态度。最近,我们远程联系到佳华科技的董事长李玮,关于佳华科技的身世,发展历程,以及未来将扮演什么角色等诸多问题,李玮都在对话体的采访中,一一做出了回答。

记者:佳华科技从成立以来涉猎过很多领域,比如工业节能、矿山安全、智慧城市等,这是一个探索和创新的过程,这个过程顺利吗?

李玮:佳华科技成立近20年,从自动化、信息化的全面融合,到物联网云链大数据的平台搭建,再到人工智能大数据的深化服务。我们不断的转型,一直在跨越发展。

第一次转型,是从智能化控制产品生产企业转向智能矿山解决方案提供商。我们承担了国家产业升级和技术进步专项矿井自动化控制中心ACC、国家科技部矿井重大灾害预警系统研发,为全国近百个大型煤矿集团提供物联网服务,构建数字化矿山,为我们后期从事环保监测治理奠定了初步基础。

第二次转型,是从煤矿监测到环保监测,佳华成功的从系统集成公司转型到了产品公司。在这个阶段我们陆续承担了世界银行的中国节能融资项目——重点用能单位能源利用在线监测系统,为高能耗产业编制用能和碳排放计量标准和技术规范。承担了国家发改委全国能耗监测项目在北京、陕西、河南三地的试点工作。也让佳华拥有了自主知识产权的数据库技术,为现在我们在碳达峰和碳中和工作中的技术体系建设和推广奠定了坚实的行业和技术基础。

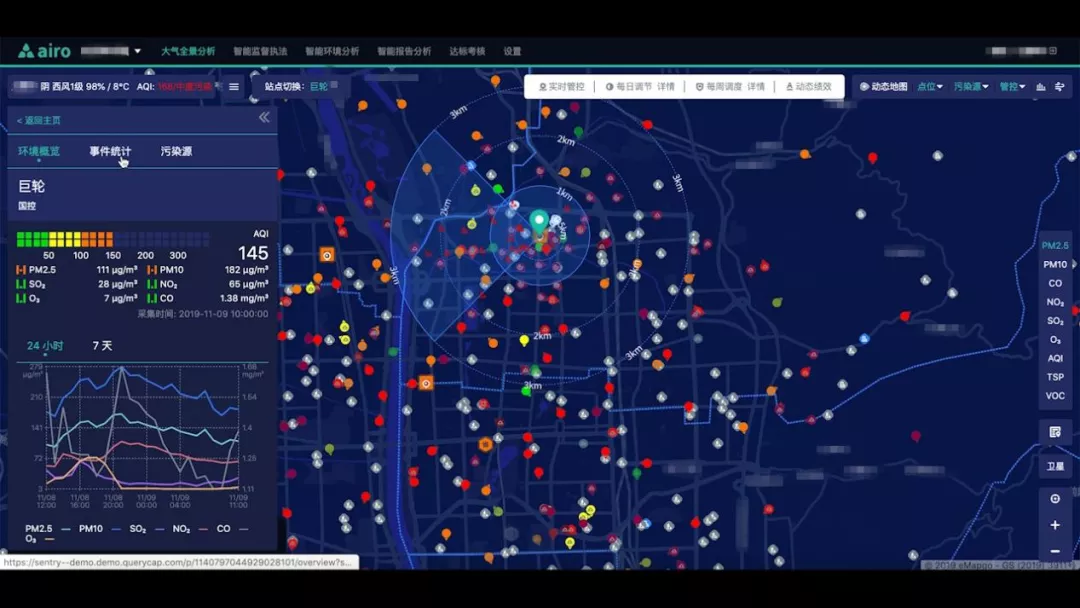

第三次转型,让我们将物联网技术推广向了全国环保市场。当时面对全国雾霾,我们首次提出了环保“网格化”监测理念,并率先在北京市通州区展开试点项目,助力通州形成完备的空气质量监测网络。次年,通州区成为北京市空气质量改善最快的一个区,打造了闻名全国的环保治理“通州模式”。我们的技术也得到了更全面的发展,陆续推出了汇聚海量数据的物联网平台,实现数据共享的云链数据共享平台,保证数据安全的数据安全系统,以及推动智能化应用的AI云平台。

现在,助力实现“碳达峰”“碳中和”是我们新的一场挑战,我们结合公司多年来积累的相关行业应用经验和技术实力,研发了碳链存证系统,帮助政府和企业进行碳资产管理。

可以说,这些年来,我们不断将核心技术应用到社会治理发展中,去解决一些现存的行业痛点问题,让我们的城市更加智慧和美丽!

记者:如果放眼国际,佳华科技本身的技术密集程度如何,在哪些领域依然需要奋起直追?

李玮:目前公司在生态环境领域的碳中和等方面正在抢抓机遇,进行碳核查、碳存证、碳交易,不断拓展创新应用新的增长点。首先碳监测的数据主要依靠分析,因为二氧化碳不属于污染监测的范畴,它是温室气候,包括甲烷等,不在传统的监测范围内,所以从仪表生产企业角度来说,是一个全新的开始。而碳交易最核心的是化石能源的消耗量,比如电厂用了多少煤,是按照生产量、工艺设计来定的,煤的成分是什么?含碳量是多少?这些是从DCS中实时取数,和传统的环保仪表厂就没有关系了,是属于自动化范畴。

佳华作为一家以自动化起步的企业,经过多年的不断发展,成为一家打通感知层、平台层、应用层的物联网技术企业,无论是对监测数据采集、进行算法分析统计,还是保障数据真实性交易均有丰富的行业经验。现在碳市场形成一个新的高点,也让佳华科技处在了一个厚积薄发的阶段。

记者:国家近几年确实对环保越抓越紧,“佳华人”有没有一种幕后英雄的感觉,或者说此时的佳华扮演一种什么样的角色?

李玮:佳华科技是一家从事物联网、区块链、人工智能等高新技术的物联网企业,我们目前主要聚焦智慧环保、延伸智慧城市应用,积极向工业互联网的企业服务拓展,包括政务、园区、社区、应急、环保等领域。

环境治理作为全球性的问题,和我们每个人都息息相关,我们作为参与者和贡献者,不断在贡献着我们的科技力量。

以碳中和碳达峰方面来说,针对当前市场核算体系不健全,核算数据不准确,数据真实不可信,数据关联度不高等问题,我们从碳监测、碳核查角度入手,以区块链作为技术支撑,建立一个多方共同认可的信任体系。我们本着企业自愿存证的原则,在企业内部建立“碳链+碳专区”体系,保证控排企业数据的真实有效和共享交换,建立信息公开渠道,为碳交易市场的运行提供保障。

记者:司训上有一句“简单就是智慧”,这句话应当如何去理解?

李玮:简单是境界、是速度,大道至简,大象无形。简单高效,是佳华的风气。对于“简单”,我们可以这么来理解:执行端力求简单,否则就会落入复杂的耗损之中,效率下降;命令本身力求简单,清晰的表达能够更准确地使相关人理解;原则应该简单,简单明了的标准能够更清晰的让员工知道是与非;评价的结论要简单,否则就会让员工左右不是,上下不能。目标的设定要简单,行为心理学告诉我们,一个员工一个时期最多只能关注1一3个目标;组织内人员关系要简单,组织内复杂的人际关系只能滋生腐败,只会降低工作的效率和业务发展目标的关注程度。

其次,就企业管理经营的结构而言,一般管理趋于复杂,经营力求简单;战略端趋于复杂,操作执行端趋于简单;平台构建趋于复杂,结果领域趋于简单。总的原则应该遵循“深入浅出”,但上述所讲的“简单”决不是一般意义的简单。把事情做“简单”不仅要有知识,有思维,还要有水平,“简单”是建立在复杂的基础上的。因此,“简单”是对我们复杂思考后得到简单结果的要求。

记者:佳华科技与通州有着怎样的渊源?落户通州后又有哪些想到的“惊喜”?

李玮:我们公司最初进入通州市场是在2013年的时候,我们在全国的雾霾研讨会上首次提出了环保“网格化”监测理念,当时只是提出了我们针对雾霾治理的一个想法和模型,并没有实际应用,通州区政府和环保部门非常有魄力,敢尝试,对我们的想法表示了极大的认可,并让我们在通州开展落地应用,给予了我们非常大的发展空间。我们也通过在通州搭建完备的空气质量监测网络,以及通州环保人员的及时响应和大力治理,助力通州区成为北京市空气质量改善最快的一个区,并且建立了享誉全国的“通州模式”。通州区也对我们的工作和科技表示了认可,我们在2017年正式落户通州。通州区委区政府领导高度关心和关注我们企业的发展,在提供办公楼宇,人才引进、资金支持、应用场景等方面,都给予了大力的支持。我们来了通州三年,上市申报报表三年,一年没有落下和耽搁,直接在上交所过会上市,充分证明我们通州的土壤好环境好。

记者:落户通州后都承接了哪些副中心建设项目?

李玮:我们最开始涉入通州的项目是2013年建的“大气网格化系统”,通过实时发现问题,精准溯源,快速反应,为通州的大气质量改善提供数据服务。之后我们又为通州区安装了物联网车载走航监测系统,将全区175辆新能源出租车变成移动空气质量监测“子站”,与665个固定空气质量监测子站共同织就“蓝天”保护网。目前我们仍在负责每年的数据运维服务工作。在智慧城市方面,目前我们正在建设的是梨园智慧社区试点项目,构建“面向政府部门、社区居委会、物业和居民的1+N+3”体系架构,打造数字赋能、平安智能的新型智慧社区,推动政府管理和社会治理模式创新,构建现代化的社区治理体系,梨园镇智慧社区建设项目,成功入选“十佳”基层社会治理品牌。此外,我们还做了通州的雪亮工程、在今年中标了通州大运河森林公园智慧园林项目。

记者:纵观公司历史,分时间节点算的话佳华科技都历经过哪些重大时刻,最具标志性的有哪些?

李玮:分时间节点来看的话,佳华科技的发展史,就好像是一部物联网的发展史。2004年创业之初,我们立足于智能控制,打造自主创新的物联网采集端产品;在2005年将自动控制技术应用于煤矿安全领域,积累了丰富的物联网监测经验,承担的“煤矿自动化控制中心ACC”项目被列入“国家火炬计划”;2006年我们从重点污染企业入手,在业内首次提出“既监又控”的过程监测理念,并开发了全国第一套“既监结果又监过程,既监又控”的污染源自动监控系统;2013年我们在业内首次提出“网格化”监测理念,提供物联网大数据服务,推动物联网技术的应用落地;以及2020年,我们在科创版成功上市,成为一家打通感知层、平台层、应用层全产业链的物联网技术企业。这些都是我们所经历过的重大时刻。

接下来佳华科技将进一步夯实技术基础和市场基础,促进物联网数据的多元应用,最终将构建一个全国的全价值链物联网云链大数据平台。

记者:通州也正在完成自己的蜕变,从通州到副中心,这种转变给佳华带来了哪些机遇和挑战?另外就您个人而言,这种转变给您带来了哪些感受?

李玮:通州区有着优越的区位优势,按照发展规划,北京城市副中心将与河北雄安新区共同构成北京发展新的两翼,着力打造成为国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区和京津冀区域协同发展示范区,意味着智慧城市建设需求将加大,发展空间资源充裕,对佳华科技而言是一个新的市场机遇。公司作为通州区的一份子,有责任也有义务运用所掌握的高新技术为通州区智慧化建设添柴加薪。就我个人而言,通州区在环保、城市建设等各方面都加紧了建设治理的步伐,一切都在向更好的方向去发展,给我们施展能力的空间不断在提升。

记者:佳华科技的下一步蓝图是什么?

李玮:下一步,公司将持续技术创新,明确公司各分子公司、各业务部门的职能,拓展多源数据应用,实现数据的复用和增值,打造物联网数据的“托管地”,不断拓展政府、企业、民用的大数据服务,构建全价值链的物联网云链大数据平台,进一步促进智慧城市发展,提升城市服务质量。

来源:北青社区报